(いしきりはっしゃしゅじんじゃ…読み方は調べがつかませんでした。知っている方は是非、ご一報を)

場所・姫路市西脇

(いしきりはっしゃしゅじんじゃ…読み方は調べがつかませんでした。知っている方は是非、ご一報を)

場所・姫路市西脇

謎が謎を呼ぶのを恐怖と言います。

此方、石切八社主神社は今は閉鎖してしまった「姫路の心霊・廃墟スポット巡礼」で特集されていた

謎の廃神社の正体です。

正直、心霊スポットと言われても仕方がないかな・・・という雰囲気。

何せ本当に怖いんですよ。

入り口からいきなりそびえ立つ2つの廃墟。

無惨に横倒しになった石灯籠。

囲みが崩れ、剥き出しになった井戸。

朽ち果てた巨大な山門。

無造作に並べられた無数のお地蔵さん。

そして山中に点在する無数の石祠。

最も怖ろしいのは、その全てが生半可じゃなく立派だってことです。

そもそも神社だというだけでも怖い。

神社のほとんどは地元の人達の信仰の対象でありキチンと宮司を抱えているのが一般的で、

打ち捨てられるケースは、ダムに沈むか、過疎で村の住民が居なくなった時ぐらいなモンじゃないでしょうか。

では何故?

ここを訪れた人達はきっとこう自分を納得させるはず。

実はこの打ち捨てられた神社の麓には、小さな綺麗な社が立っているんです。

だから、

山の上まで参拝する事が難しくなった村人達が、

新しい神社を建て神様を移して、古い神社を放棄したに違いない。

と、いとも容易く簡単な推理が成り立つ寸法です。

ちなみに、僕がそうでした。

しかし、地元のおばあちゃんの言葉は予想を覆す衝撃的なものでした。

「下の神社が、昔から村のモンや。

上の神社とは何の関係もあらへん」

さあて、より一層怖くなってきました。

|

さてこちらが入り口に立つ問題の神社です。 ちなみに神社の名前は地図の表記を参考にしているので、 この神社が「石切八社主神社」かも知れません。 号が書いてないんで (見過ごしているだけかもしれませんけど) 判別できませんでした。 そういや、石切神社と言えば東大阪のが有名ですけど、 ご利益がデキモノに効能があったり、 日本で3番目に大きな大仏があったりと、 多分此処とは何の関係もないと思われます。 ・・・・・多分。確証はもてません・・・なぜなら・・・ |

|

おばあちゃんの口から語られるエピソードには、 大阪が頻繁に出てくるからです。 実は山を覆う神社を建てたのは、 この麓の廃墟の持ち主で(此処は大方の予想通り)、 彼らは大阪で商売をして財を成したとの事。 地元の有志ではなかった様子。 そして、何故か姫路の地に大阪からわざわざ足を運び、 神社を建て、家を建て大阪から此処に通っていたというのです。 時に50〜60年前といいますんで、戦後すぐ? 何でもスーツ姿の営業マンが熱心にこの家を訪れていたとか。 謎は聞くたび深まる一方。 |

|

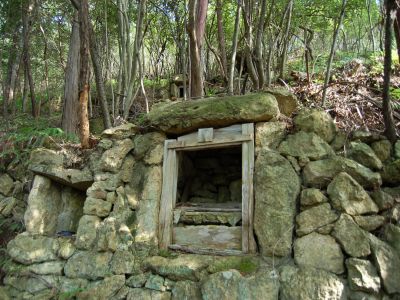

何の事業をしていたのか、情報がないんですが、 ともかく資金は潤沢にあったのか、本当に施設が立派。 山門に続くこの石段も 今は当時を偲ぶ面影もありませんけど、 相当なもんです。 個人の資金でこれ程の事をやろうとすると、 並のお金持ちでは不可能と言っても過言でないハズ。 どんな仕事をしていた人物で、 そして此処で何をしようとしていたのか? |

|

さて石段を登りきると、 とてつもなく豪奢な山門のお出迎え。 よく見ると金属製の樋や、電灯の後があり、 精巧に積まれた石垣と地続きになっているので、 比較的近代に作られたものだと解ります。 此処で素朴な疑問を一つ。 この神社の祭神は? おばあちゃんの解答は、さらに度肝を抜くものでした。 「此処は生きとる人を祀っとったんじゃ」 |

|

生きている人!? そりゃ、菅原道真公のように 日本には古来から死んだ人間を神に祭り上げる事が、 よくあったとは云え、 生きて神様になった人って、穴居人の知る限り、 東郷平八郎ぐらいなもんですよ。 どういうことなんでしょう? 山門を通ってすぐにあるこの社。 一見、普通の社なんですが、神棚が正面の他に、 真横の岩肌にもあったりします。 神棚に同時に祈ろうとすると、 チグハグな方向を拝むハメに。 僕は神道には詳しくないのですが、 一緒に行った友人が、 相当奇妙な様式だと、頭を傾げていました。 奇妙だと言えば、真横の岩の直上にある 「○○家御神体」 と書かれた台座。 個人の家のご神体が一番目立つところに祀られている・・・ おばあちゃんの話を裏付けるような痕跡です。 |

|

さて社を抜けると、山道沿いに祠が点在しています。 大抵中はもぬけの殻。 何が入っていた? その謎はすぐ解けます。 何せ山門をくぐったところには、 無数のお地蔵さんが無造作に並べられてたりするので。 辺り一面お地蔵さんのあまりにホラーな光景に、 恐がりな人なんかを連れて行ったら、 入り口で速攻で逃げられます。 でも石段が急なんで、どうか付き添って降りてやって下さい。 ここで死人が出たらホントにシャレにならないですし。 |

|

しばらく登ると山道には延々と石祠が建ってます。 立派な石造りですけど、手積み感は否めませんね。 もちろん、そっちの方がよっぽど怖いんですけど。 よく見ると、石祠ごとにつけられた木製のプレートには、 人の名前が・・・! そういえばおばあちゃんはこうも言ってました。 「自分の子供達を祀っとったんじゃ。 大阪からいろんな人がゾロゾロ来よった」 ・・・・とすると、このプレートの名前って・・・・ こんな寒気のする登山は初めてですよ。 |

|

そうこうしている内に山頂です。 登り始めてから10分程度でつきます。 古代なら岩盤に使われたんじゃないのかな? と思える大きな岩場になってます。 展望もバツグン。 太市を見渡したい人はオススメの穴場かも。 手積みの石祠が視界内に一杯入ってきますけど。 何故か山頂の祠にだけ、 日本酒の瓶がお供えしてあります。 ただ・・・栓が抜かれちゃってるんですけど・・・ 中身も蒸発しちゃってます。 |

|

山頂からの太市からの眺め。 この勇壮な景色を見ていると、 此処に神社を建てたかった 気持ちも分からないでもないですね。 ただ、何故此処が放置されたのか? おばあちゃんは簡潔な理由を教えてくれました。 「此処を作ったおじいちゃんが亡くなって、 すぐにおばあちゃんも亡くなりはって、 管理するもんが誰もおらんなったんや」 「時々、誰かがお詣りに来とったみたいやけど、 それも途絶えてしもうた」 おじいちゃん達には身寄りはなかったのか? (もし相続人がいれば、神社はともかく、 下の屋敷が荒廃する事はないはず。) 山上のお地蔵さんを一カ所に集めたのは誰なのか? (村の人ではないらしい) そもそも個人のご神体が祀られている此処に、 おじいちゃんがいなくなった後に参拝していた「誰か」は、 何者だったのか? そして何故、この土地を選んだのか? 何かこう拭いきれない、謎ばかりが心に残るのです。 何かこう・・横溝正史の小説を読んだ後のような。 |